Внимание! Предупреждение!

«Я занимаюсь тем, что вытаскиваю детей из образовательной депрессии», – говорит о своей методике доктор психологических наук Александр Лобок

Александр Лобок, кандидат философских наук, доктор психологических наук: «Для меня пространство сегодняшнего мира – с планшетами, интернетом, видеорядом – это роскошная среда, которую я могу побеждать»

– Неуспевающие дети – они существуют? Или на самом деле двоечники – это дети со своей образовательной траекторией, не похожие на своих одноклассников?

– Успеваемость происходит от слова «успевать». Успевание – это скорость. Успевающий ученик успевает освоить заданное учителем и уложиться в назначенный срок. Многие талантливые люди были неуспевающими учениками. Альберт Эйштейн плохо учился в школе. Андрей Дмитриевич Сахаров был, как известно, тугодумом, и все делал медленно. Это не значит, что всякий неуспевающий ребенок – будущий Эйнштейн или Сахаров. Но тот, кто не успевает освоить что-то одновременно со своим классом – часто бывает очень глубоким ребенком. А теперь представим: этот глубокий ребенок попадает в класс к учителю, для которого успевание – это и есть скорость. Такой учитель начинает нервничать из-за того, что ребенок не успевает. Из-за этого ученик испытывает двойной стресс. Хуже всего, когда нервничать из-за успеваемости ребенка начинают родители. Ребенок – существо интонационное. Ребенок по отношению к родителями – это мощное эмоциональное зеркало. Он воспринимает и усиливает все микро-детали, которые считывает со своих родителей. И мыслит при этом отнюдь не так, как мы думаем. Когда родители нервничают из-за детской неуспеваемости, у ребенка усиливается ощущение, что он – неполноценный, что он – хуже других. Он это видит во взглядах взрослых. Ему могут говорить: все замечательно, все хорошо, мы с тобой, мы в тебя верим. Но родители говорят это с такой интонацией, что ребенок видит: это – неправда! А вранье он чувствует сразу.

Есть такая проблема в педагогике – инфантильные дети (как бы странно ни звучало словосочетание «инфантильный ребенок»). Такой ребенок никогда не берется за сложные задачи. В такой ситуации он стремятся спрятаться и сказать: ой, мне это вовсе не интересно! Сейчас я занимаюсь в детском саду с подготовительной группой.

И есть дети, которые изо всех сил не включаются в работу, всем своим видом демонстрируя свою независимость. И я понимаю: они боятся включиться в неожиданное испытание, потому что не уверены в своих силах. Это – те дети, в которых не верят дома.

– Но быть неуверенным в своих силах – это для человека естественное состояние…

– Для маленького ребенка не верить в себя – неестественно. Если бы шестимесячный ребенок не верил в себя – он находился бы в состоянии постоянного страха перед окружающим миром. А он начинает осваивать этот мир, да еще так напористо. До пяти лет, заявляют психологи, ребенок эгоцентричен. Ситуация эгоцентричности – это ситуация безусловной веры в себя.

Ребенок — это существо, которое заряжено энергией подвига. Подвиг — это не когда что-то делают со мной, это когда я делаю что-то с собой. Я прыгаю выше своей головы, я совершаю усилия, которые я вчера не мог совершать. Я отважно вхожу в зону, которая мне неизвестна. И, совершая это, я чувствую себя героем. Детство – этот тот период, когда в жизни всегда есть место подвигу. И хорошо, если рядом есть взрослые, которые эти микро-подвиги видят и понимают. При искренней похвале взрослых ребенок приобретает все больше и больше сил. Усилия превращаются в силу. Подвиг — это усилие. Подвиг – это риск. Но если родители не повышают планку, не увеличивают пространства испытания, не ставят перед ребенком по-настоящему интригующих и сложных задач, которые развивали бы его внутреннюю силу, — значит, они не доверяют своему ребенку.

Зато те дети, в которых родители верят, будут с азартом включаться в любые незнакомые испытания. Они никогда не сбегут от них в уголок покатать тихонько машинку… Другое дело, что порою различные испытания ломают веру ребенка в самого себя.

– Мы говорим о том, что обычному ребенку требуется брать все новые и новые высоты. В российской школе, если говорить объективно, учиться трудно. Это – не скандинавская и не начальная японская школа… Почему же в России школьные высоты ломают детей?

– Школа – это не легкая прогулки по игровым помещением. Школа предполагает взятие трудных высот. Безусловно! Но есть трудности адекватные, есть неадекватные. Есть трудности дешевые, есть дорогие – то, что называется «трудности-бриллианты». И мы удивляемся: почему система обучения, которую мы создаем естественным образом, в семье, в кругу близких, имеет потенциал сделать ребенка во много раз сильнее? Почему школьная система обучения, созданная искусственным образом, зачастую ломает детскую способность быть сильным?

Представь себе: когда тебе было два месяца, тебя взяли на воспитание… дай-ка подумаю, кто – китайцы! Или нет, есть даже язык еще посложнее: тебя взяли на воспитание вьетнамцы. Отныне рядом с тобой говорят только на вьетнамском языке. Правда заключается в том, что ты этот безумно сложный вьетнамский язык с легкостью освоишь. Какой внутренней смелостью нужно обладать, чтобы это сделать! А ты сделаешь это с легкостью. Это и говорит о том, что ты в месяц, два, три, четыре, ты обладала уверенностью в себе. Ты обладала отвагой. В твоей жизни было место подвигу. Тебе и в голову не приходило отвергнуть этот вызов и отказаться учить вьетнамский язык. Ты естественно проникнешь в эти странные звукоряды и расшифровываешь их. И в два-три года начинаешь лопотать по-вьетнамски, более того: свободно овладеваешь этим языковым пространством. Эта задача оказывается тебе по силам.

Потрясающе, правда? Но вот – ты идешь в школу, где тебе даются учителя, которые начинают учить тебя по программе и ставить тебе учебные задачи. Тебя начинают учить родной речи, учат читать, писать – и ты вдруг начинаешь ломаться. Почему?

– Наверное, потому что школа заставляет делать то, что должно происходить само собой?

– Конечно. Когда ребенок осваивает устную речь, это происходи само собой. Если бы двухлетнему ребенку построили программу освоения устной речи, распределив учебный материал по урокам, и приставали бы к нему с утра до вечера: «Учись, учись, после того, как ты освоишь этот набор слов, мы перейдем к следующим словам»… Что было бы? Дети не осваивали бы язык. Ни китайский, ни вьетнамский, ни русский. Никогда. Но почему-то малыши овладевают родным языком.

Подчеркиваю, все они делают это по своим траекториям. Ни про одного ребенка нельзя заранее сказать, какие слова и фразы у него будут первыми, вторыми и т.п. Традиционные «мама и папа» – это сигнальные слова. То есть это даже не слова. Это – обращения. Слова – это те, у которых появляется индивидуальная семантика. Знаешь, насколько необычными могут быть первые слова ребенка? У одной моей знакомой двухлетней девочки самым первым самостоятельным словом стало слово «холодильник». Но произносила она его так: «ди». То есть вычленила из длиннющего слова некое несущее звукосочетание. И, конечно же, привела своих родителей в восторг: «Ура! Наша Дуся говорит слово «холодильник»!».

Естественно, что в такой ситуации ни одному вменяемому родителю не придет в голову ругать двухлетнего ребенка за «неправильное произношение». Совсем наоборот: ничего кроме искренней радости и искреннего восторга. И, само собой разумеется, проходит совсем немного времени, и Дуся начинает говорить и слово «холодильник», и множество других слов в гораздо более привычной для уха форме… Все дети поступают таким образом: вытаскивают какой-то звук или сумму звуков из слова и начинают этим пользоваться.

А взрослые вначале даже не понимают, что произносит ребенок. Но догадываются – и РАДУЮТСЯ. А в результате и для ребенка освоение языка становится огромной радостью…

У каждого ребенка – своя индивидуальная траектория овладения речью. А грамотность – это интуиция, которая формируется на кончике языка в процессе деятельности. Но вот ребенок, свободно и отважно овладевший языковым пространством, идет в школу и обнаруживает, что в школьных стенах грамотность – это нечто другое. Это – непрестанное давление, которое порождает у ребенка безумный страх совершить ошибку. И потому технологии обучения чтению, которые сегодня приняты в школе, у детей – за редким исключением — вызывают отторжение. Давай вспомним, на что чаще всего жалуются родители, когда речь заходит о школьных уроках чтения?

– «Мой ребенок знает буквы, но не умеет читать». Или: «Мой ребенок умеет читать, но не хочет…»

– Правильно! «Умеет читать, но не хочет». Это – точный диагноз. Я скажу, что стоит за этими словами: такой ребенок не умеет читать. Потому что уметь читать – это значит хотеть читать. Чтение – это не складывание слогов в слова, чтение – это порождение смыслов. Научиться читать – значит, научиться видеть то, что скрывается за текстом. Ребенок, который просто складывает буквы, не читает, то есть не порождает смыслы. Он просто озвучивает символы на странице книги. Если ребенок умеет читать, он всегда хочет читать.

И вот мы подходим к очень важному моменту. Дело в том, что в школе учится множество детей, которые не умеют реально читать и считать. Если ребенок не умеет читать, с каждым годом в школе его проблемы нарастают, как снежный ком. Он не может прочесть условие задачи. Он не может прочесть страницу учебника с домашним заданием. Он может прочесть символы на странице, но не может понять, какие смыслы скрываются за ними. Он не успевает за работой класса на уроке. А ему дают все новые и новые задания! Далее следуют недоверие учителей, недоверие родителей, разрушение самооценки… Мы стремимся вложить в детей в школе самое сложное и ради этого бесконечно перегружаем программы. А на самом деле эти дети тормозятся по отношению к элементарным вещам.

– Значит, все просто? Если ребенок не успевает в школе, надо попытаться научить его читать?

– Нет, это как раз сложно. Нельзя научить читать, показывая ребенку буквы. Это бесполезно. Надо, чтобы у него сформировалась смысловая и вообразительная мускулатура чтения, так же, как формируется мускулатура атлета. Чтобы ребенок научился ВООБРАЖАТЬ то, что он читает. Но именно этому школа не учит.

Про меня порой говорят, что я «работаю демократическим педагогом». Нет, когда я работаю с детьми – и успевающими, и неуспевающими – я вполне авторитарно провожу их через разного рода испытания. Только так можно научить настоящему чтению – чтению как порождению собственных образов и смыслов. Я создаю для каждого ребенка индивидуальные сложности, способные разжечь его азарт. Задача должна быть трудной, но при этом интересной, с реально работающей интригой. Тогда в ребенке пробуждается азарт встречи с трудностями.

– А может быть, дети не хотят учиться читать по другой причине? Они перестали воспринимать книги и чтение, живя в визуальном мире, среди компьютерных игр? Может быть, их уже нельзя увлечь чтением?

– Когда педагоги говорят: «Ой, как бы мы хорошо учили, если бы не было этих планшетов!» – это для меня диагноз педагогической несостоятельности. Как здорово, если бы у нас в деревне была бы одна черная тарелка, которая время от времени урчит и выпускает из себя немного информации. Тогда я, учитель, был бы кум королю, со своим чемоданом книжек, которые привез с собой в деревню, чтобы раскрывать детям миры. Действительно, чем беднее окружающая среда, тем легче задачи педагога. У него есть в запасе сумма готовых ходов, которые можно использовать в любых ситуациях. Когда же моим конкурентом является планшет с игрой, который ребенок держит в руках, не замечая ничего вокруг, – мне нужно ломать голову. Как мне стать более интересным для ребенка, чем этот планшет? Сегодня я занимаюсь с группой подготовишек в детсаде. Сколько разнообразных игрушек у этой группы! То и дело слышу жалобы: вот если бы половину этих игрушек убрать, насколько легче было бы заниматься с детьми. Слишком много искушений! Но эти искушения для меня – вызов. Я-то кто по отношению к ним? Я могу стать для детей настолько же интересным и даже более интересным, чем планшетная игра? Если не могу – грош мне цена как педагогу.

– Ты расскажешь, как можно сделать, чтобы чтение книги стало для ребенка интереснее, чем компьютерная игра?

– Конечно. Первое условие – надо взять книгу без картинок. К сожалению, на полках библиотеки детского сада, где мы с тобой беседуем, стоят только книги с картинками. Возьмем «Винни Пуха» и прикроем рукой картинку. Первое волшебство, которое могу сделать, посмотрев на эту страницу, превратить буковки – а это для ребенка это пока еще точки и штришки – в смыслы. Читаем: «Иногда, – сказал Иа, – когда люди забирают чей-нибудь дом, там остается кусочек-другой, который им не нужен, который они с удовольствием вернут бывшему хозяину». Я совершил техническое чудо: превратил символы в слова. Но когда я прочел буквы, они еще не одухотворились, потому что это – особая работа воображения, которая идет одновременно. «Иногда»… – прочитав это, я делаю паузу… и вдруг до тебя, именно в эту паузу, доходит, что значит «иногда». Иногда… скажи, что с тобой бывает иногда. Представь, что ты ребенок…

– Иногда мне хочется плакать…

— Вот! Иногда тебе хочется плакать. Еще!

– Иногда мне хочется слушать музыку.

– Супер! Ты предложила две фразы, и через эти фразы слово «иногда» одухотворилось, наполнилось смыслом. Мы читаем слово «иногда» – и у нас внутри сразу запускается цепь внутренних ассоциаций. Для тебя слово «иногда» является одухотворенным и реальным. Оно тебе явлено. Это – то, что никакой картинкой не изобразишь, это – твоя внутренняя работа. Есть шестилетние дети, которые до сих пор не чувствуют разницы между словами «иногда», «всегда», «никогда». Слово «иногда» не успело им явиться. И надо постараться его явить. Чем отличается читающий ребенок от нечитающего? Ему с каждым прочитанным словом видится вспышка образа. Это происходит молниеносно. И в этой вспышке ему является слово. Воображение ребенка – это спасительная вещь. Если мы научимся пользоваться его термоядерной энергией, многое станет возможно.

Ребенок в нашем мире спасает себя воображением. Но школа не научилась конвертировать энергию его воображения в учебные вещи. Она все время хочет дать детям что-то свое. И мы пока еще очень мало стремимся вслушиваться в детскую речь, мы не умеем ее возделывать. И вот поэтому книга феерически нужна в современном мире. Особенно – книга без картинок.

Потому что книга без картинок – единственное, что по-настоящему позволяет человеку развивать свое воображение. Читая ее, ты постоянно создаешь внутри себя героев, постоянно создаешь в себе визуальные образы. Другого настолько эффективного инструмента человечество еще не придумало.

То, что мы практиковали, я называю «дырчатым чтением». Что происходит с тобой в тот момент, когда я делаю паузу и предлагаю тебе продолжить предложение? Твое воображение пробуждается. Во время этих пауз ребенок начинает многомерно воспринимать слово. Он учится различать окончания слов и падежи. У него быстро начинает развиваться синтаксический, орфографический и смысловой слух. Так он начинает учиться читать. А когда дети начинают чувствовать текст, они понимают, что это – гораздо интереснее, чем смотреть кино. Чтение побеждает визуализацию, которой за последние тридцать-сорок лет в мире стало слишком много. Но я говорю спасибо компьютерным играм и визуальной культуре вообще за то, что они создали для нас этот уровень.

– Сейчас мы говорим о малышах. Можно ли научить читать неуспевающего старшеклассника? Иногда говорят, что подростки в этом возрасте уже испорчены школьной системой…

– Никто ничем не испорчен! В жизни каждый из нас сталкивается с разными практиками: среди них правильные, неправильные, сомнительные…И что? Разве мы говорим про себя, что мы ими испорчены? Я практикую «дырчатое чтение» и со старшеклассниками. Мы читаем с ними не «Винни Пуха», а – непонятнейший (а потому скучнейший) для них учебник физики. Самое интересное – содержание прочитанных глав усваивается ими накрепко, хотя о физике как таковой они в этот момент не думают.

– Двадцать лет назад вышла твоя книга «Другая математика», в которой ты объяснял, что многие дети заканчивают школу, так и не научившись простейшим арифметическим действиям. Чем можно помочь этим детям?

– Наблюдая, с какими мучениями дети вычитают, умножают и делят, учат таблицу умножения или стихи, я понимал, что так нельзя. Мне пришло в голову, что можно сделать игру, которая разовьет эти навыки и поможет им щелкать школьную программу – во всяком случае, программу начальной школы – как семечки. Игра предназначается для развлечения в кругу семьи. А в качестве побочных эффектов она позволяет ребенку научиться читать, писать, освоить всю сумму арифметических навыков, выучить таблицу умножения, запоминать стихи. Его никто этому не учит, это приходит во время игры само собой.

За двадцать лет работы с детьми и со взрослыми я напридумывал множество различных игр. И все это пока даже не инвентаризировано, что неплохо было бы сделать.

Наибольшей популярностью у детей и взрослых пользуются мои «Архикарды» – особые игральные карты, языковые или математические. Некоторые семьи уже берут «архикарды» с собой на отдых, как раньше брали игральные карты. Родители начинают играть в них: прежде они с таким азартом резались на пляже в подкидного дурака или играли в поезде «в города». «Архикард» не менее интересен, чем традиционные карточные игры, и играть в него можно часами, получая удовольствие и от игры, и от коммуникакции, которая в игру встроена. Но в отличие от обычных карт «Архикард» позволяет – как бы между прочим – освоить множество важнейших учебных навыков: научиться быстро и качественно складывать, вычитать, умножать и делить, научиться воображать и грамотно писать, научиться читать и создавать палитру авторских смыслов… И делает он это так, что интересно в равной степени и взрослым, и детям.

Я думаю сейчас о том, чтобы сделать для неравнодушных родителей видеоэнциклопедию этих игр. Описывать это в книжке слишком долго. Показать на живом примере, как можно играть в тот же «Архикард» – гораздо увлекательнее.

Иногда я получают от родителей письма, что ребенок начал играть в «Архикард» и забросил планшет. Вот это здорово! А потом я подумал: а что если сделать «архикард» для планшета? Может быть, тогда множество детей будет играть в него, а не в стрелялки и бегалки?

– Сегодня ты охотнее работаешь с родительскими сообществами, а не в системе образования?

– Если честно, двадцать лет назад, когда я делал то же самое в рамках своего вероятностного эксперимента, такого ажиотажа не было. Люди не понимали, что я делаю и зачем это нужно. Двадцать лет назад все хотели реформировать школу. А сейчас заявили о себе родительские сообщества, которые почувствовали ответственность за образование своих детей. Семейное образование – это то, что актуально для людей во всем мире. Поэтому меня приглашают не только российские родительские сообщества, но и сообщества родителей в разных странах…

– И последний вопрос: что делать родителям двоечников? Ждать чуда встречи с педагогом, который поможет их ребенку?

– Родителям нужно самим этому научиться. Очень многому им можно и нужно научиться самим. Как бы мы критически ни отзывались о школе, проблема двоечника – это, в большинстве случаев, проблема его родителей. Когда родители не уверены в себе, они начинают проецировать эту неуверенность на своих детей. Они говорят: «Мы не состоялись, но он-то должен состояться!» Все упирается в готовность самих родителей время от времени совершать подвиги. Тогда и у ребенка появится стремление пробиться, взять свою высоту.

– Для родителей двоечников самый большой подвиг – верить в своего ребенка…

– И он должен чувствовать родительскую веру во всем: в словах, интонациях, в наших взглядах. Худшее, что может быть – притворяться, что веришь в этого ребенка. Вера должна быть настоящей. Это главное.

Источник ht*tps://www.miloserdie.ru/article/rebenok-ploho-uchitsya-chto-delat-nuzhno-radov...

Всем доброе утро. Я надеялась, что оно все таки доброе.... но... все так изменчиво в этом мире. Дело в том, что сегодня утром моя кошка Варюша родила двоих котят. Котика и кошечку. А мой муж жестко отреагировл-- ТОПИ. ( у нас еще есть взрослые кот и кошка из деревни)

Я не знаю, у всех отношение к этому разное, но у меня рука не поднимаетя. Я не могу просто взять и прервать только что появившуюся жизнь.

Еще и свекровь подбилась приехать с утра и "помочь" утопить.

ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ

Вчера в ночь на Фейсбуке нашла статейку про влияние соцсетей на нашу жизнь https://tjour***nal.ru/p/double-lives. Сама являюсь завсегдатаем в них, для меня это часть моей работы по созданию собственного бренда. Но вот конец статьи прям зацепил, про вторник американский. Кто не читал статью, опишу. Девушки в определенный день выкладывают факты реальной жизни, которые в другие дни НИКОГДА бы не выложили в свои альбомы. Таким образом разбивают иллюзию У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО, а у ВАС?

Предлагаю нам тут завести традицию: в четверг выкладывать такие факты жизни, которые в соцсетях не упоминаем. Зачем? Первое: это аналог Злилки-бесилки, но с фото. Второе: Чистый четверг на Руси был и есть днем, когда все грехи снимались через очищение. А у нас будет так: написал о чем то неприятном, считай, что избавился))) Третье: американки работают над собой, а мы?

Ну вот и наступил отпуск

В прошлом году в отпуске муж сказал - в следующем году отдыхаем на диване. ХА! Он забыл на ком женат ))) Вовремя вспомнил. Начался отпуск и в один из вечеров милый тихо и вкрадчиво спросил:

- Ююююль, а мы в этом году никуда ?....

- Чегоооо? Как это никуда ?????

- Понял, пошел вещи собирать....

А в моей голове уже вовсю кипела информация - куда, как и главное на какие шиши мы рванем ))) Потому что после грандиозной покупки у нас в карманах оставалось денег только на "посмотреть". Но душа моя шалопутная хочет не просто посмотреть ! Пошуршав на просторах всемирной паутины наткнулась на информацию о празднике у Дедушки Мороза. У НАШЕГО Дедушки Мороза )) "Вот тут мы ещё не были"- подумала я и пошла шокировать мужа. Милый только тяжело вздохнул, поняв что отвертеться не сможет, а мне это и нужно.

Напекла я плюшек в дорогу, накупила всякой кислой жевательной ерунды и фруктов (чтоб не спать) и села за комп. Гостиницу нашла быстро,хоть и праздник. Дорогу проложила тоже, благо сайтов с расчетами и прокладыванием пути сейчас предостаточно.

Так как ехать нам надо было часов 15 назначили "вылет" на 12 ночи. Красота, на дороге минимум машин, в салоне веселая музыка, сопящий сзади ребенок - что ещё надо ))) Кстати о доче - проспала всю дорогу туда. Муж, периодически оглядываясь назад, бормотал - "эт ж сколько можно спать?....." То ли завидовал, то ли и правда удивлялся - не понятно )) Проехав несколько часов мы вдруг вспомнили о прошлом путешествии, а точнее о бабушкином суеверии. И как только наступило утро сразу ей позвонили с вопросом - "а не поливала ли она и в этот раз нам вслед дорогу???". Бабушка отнекивалась, но нам не верилось. Ливень был ой-ёй-ёй какой - дворники летали со страшной силой, не справляясь с потоком воды. Усугубляло положение встречные машины (благо их было мало), которые обливали нас водой с асфальта.

Но всё плохое проходит и утро нас встретило не только прохладой, но и солнцем. Пролетев Нижний Новгород остановились перекусить и размяться. После пейзаж за окном не сильно менялся - лес, поле, лес, поле, деревня. Развлекались только увидев фуры, которые везли поленья, которые мы сразу же прозвали "машинки со спичками" )) Вот такие "спички" были везде.

Дорога достаточно ровная, но не стоит игнорировать знак 'титьки' и ограничения скорости ))) Лучше действительно снизить скорость, иначе можно влететь в колею или яму. Поговорка ""тише едешь-дальше будешь"" здесь очень актуальна.

Как и обещал навигатор за 15 часов мы домчались до В.Устюга )))

Вот это гооорооод..... Сразу вспомнился фильм "Женитьба*Бальзаминова". Если б не иномарки, ползающие по городу, можно было б реально поверить что попали в прошлое. Да, ещё вывески и "Магнит" )))) Про ползающие машины - движение почему-то очень медленное, средняя скорость 25-30 км/ч. За 3 дня мы так и не поняли с чем это связано, хоть и висят везде знаки 40. Дороги нормальные, у меня во дворе хуже )))

Гостиницу нашли быстро.

Спасибо администрации - объяснили очень доступно как их найти, ибо наш навигатор сказал "я не знаю что вам надо, езжайте куда мне хочется".

Гостиница небольшая, машину поставили прямо под окнами своего номера. Взяли чайник, вода в куллере была буквально в 2 метрах от нашей комнаты. Мужа повеселил один факт - в душевой кабине оказалось работает голубоватая подсветка и радио! О чем было торжественно сообщено мне в 11 ночи )))) Следующие 2 дня наше пребывание в ванной комнате проходили очень весело - под звуки музыки))) Так как бюджет у нас был ограничен о питании мы подумали ещё дома и взяли с собой нашу помощницу - маленькую газовую плиту. Кусочек дома за тысячу километров.... Мелочь, а приятно.

Разобрав вещи, мы решили прогуляться по окрестностям. Ночи там достаточно светлые, практически как в Питере, и этот факт очень порадовал нашего дитятю - гулять! ночью! что может быть круче )))

Напротив нашей гостиницы была ещё одна, 'покруче'. Рядом находится кафе, где каждый день играет живая музыка. Пройдя буквально несколько домов вышли на набережную. Тихий плеск воды, луна, пара прохожих, под ногами белые гладкие камни - что ещё в отпуске надо ))Но, не стоит забывать о времени.....

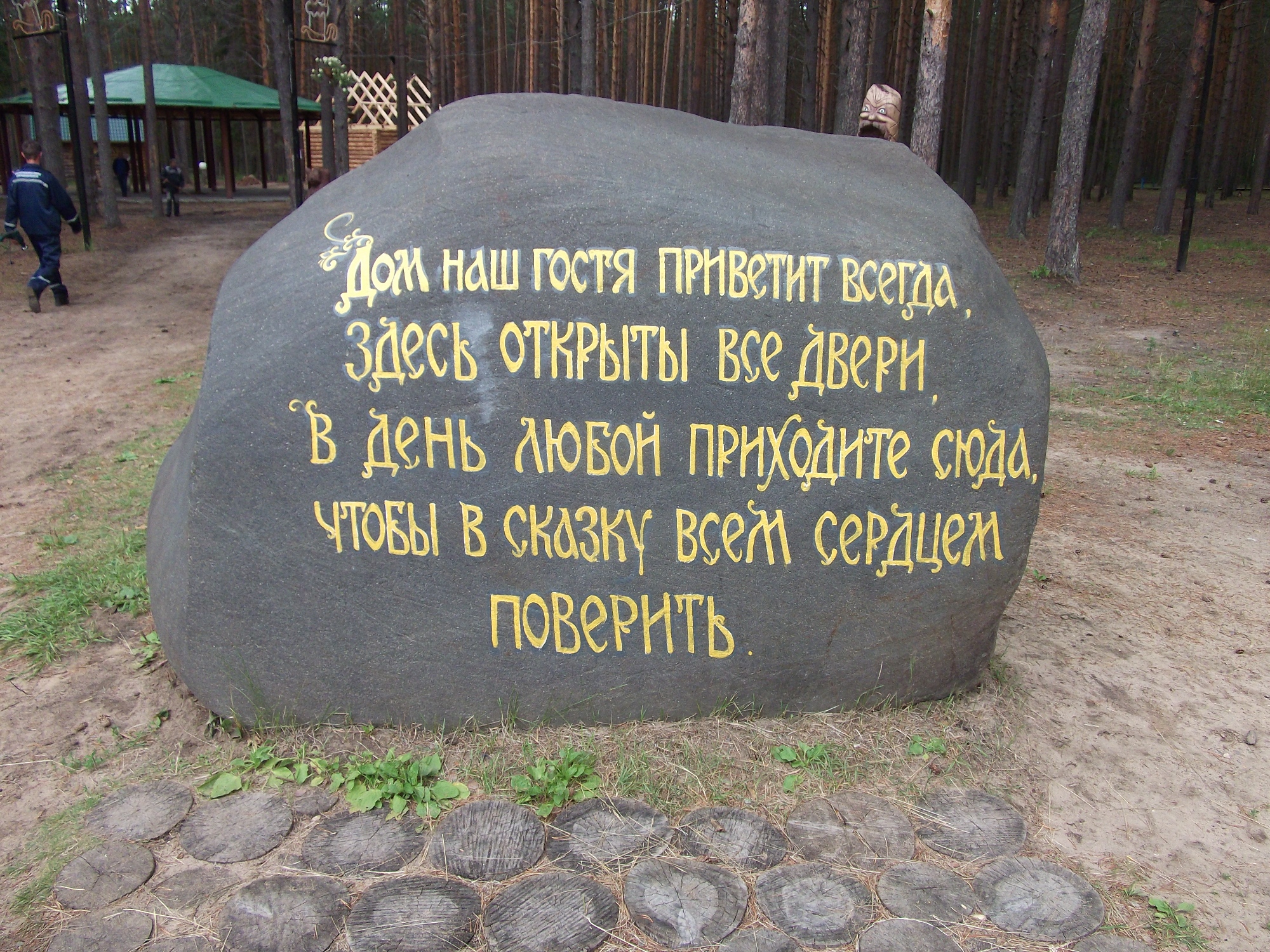

Утром ,быстренько позавтракав и собравшись, выехали к Дедушке Морозу..... Мне кажется от нетерпения я протерла в сиденье дыру))) Добрались быстро, буквально минут за 7-8, везде указатели, что облегчает поиски в тысячу раз. И вот перед нами резные ворота.... Боже мой, неужели мы тут..... Огромная стоянка, вокруг лес - красота.

Быстренько купив билеты проходим калитку....

Наши глаза забегали в разные стороны... Хорошо на входе стоит девушка-красавица и возвращает тебя на землю )))) А точнее на "Тропу сказок". Это стОит посетить. Забегая вперед скажу - мы ходили по ней 2 дня подряд и каждый раз персонажи были разные.

Тут тебе и бабка Ёжка, грозится оставить у себя навечно,если не отгадаешь её загадки. И попробуй сказать что-нибудь не так, в ответ слышишь скрипучий голос "сама такая".

А вот домик тётушки Аушки, но её нет, она пошла кого-то вызволять из беды. Только грибочки остались в печке сушиться.

А вот Кот учёный - как и положено рядом с дубом. Недалеко Курочка-пеструшка, встречает тебя у колодца и предлагает набраться сил. Всего не перечислишь ...

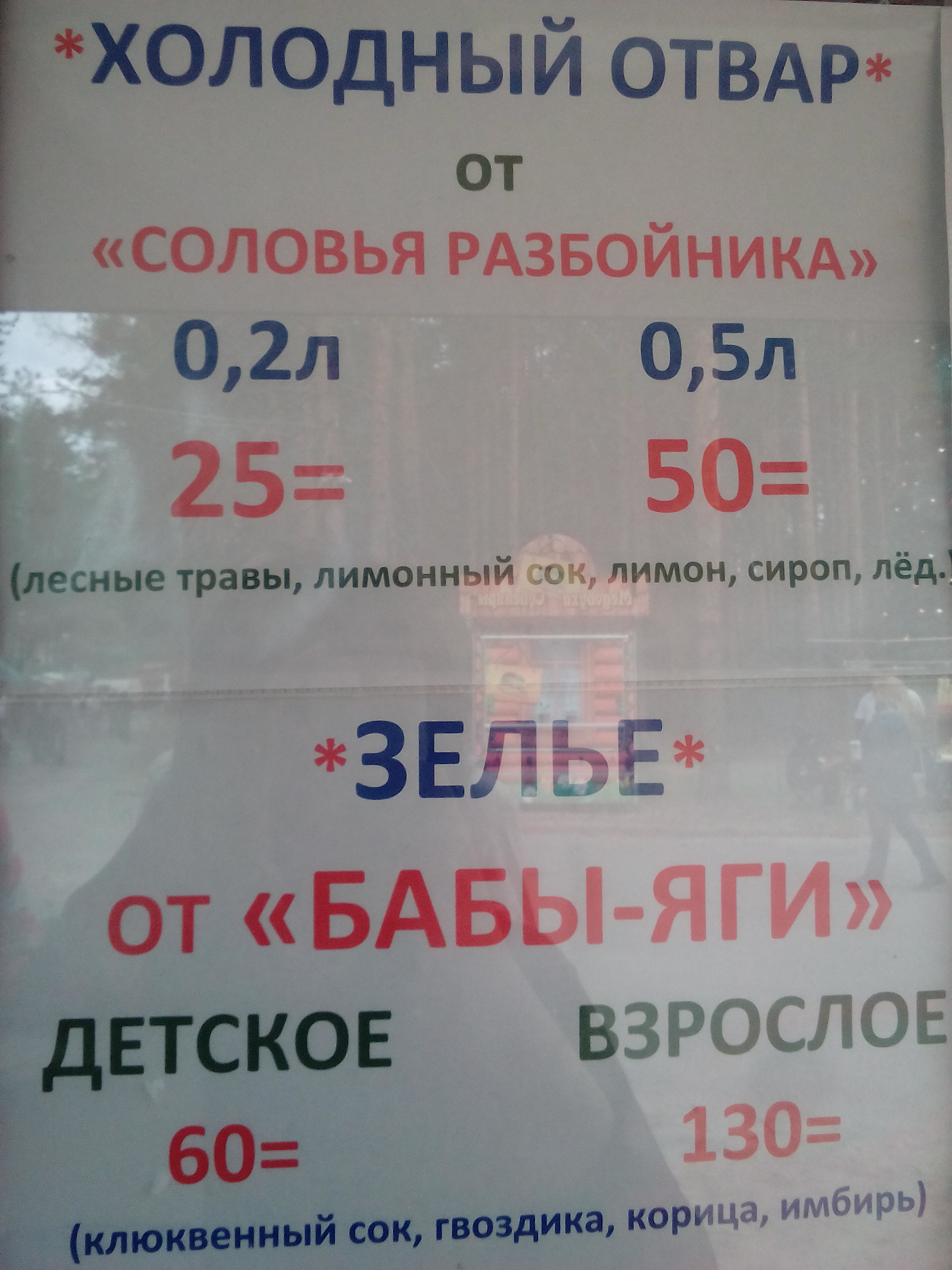

Выходим с Тропы, поворачиваем голову и видим Терем... Огромный, деревянный.... Праздник в самом разгаре. Два дня в гостях у Дедушки был Берендей и мы праздновали День Лаптя. И тут, и там были разные конкурсы и соревнования за которые давали фишки, которые потом можно было обменять на сувенир. А какая волшебная еда в ларьках у Деда Мороза !

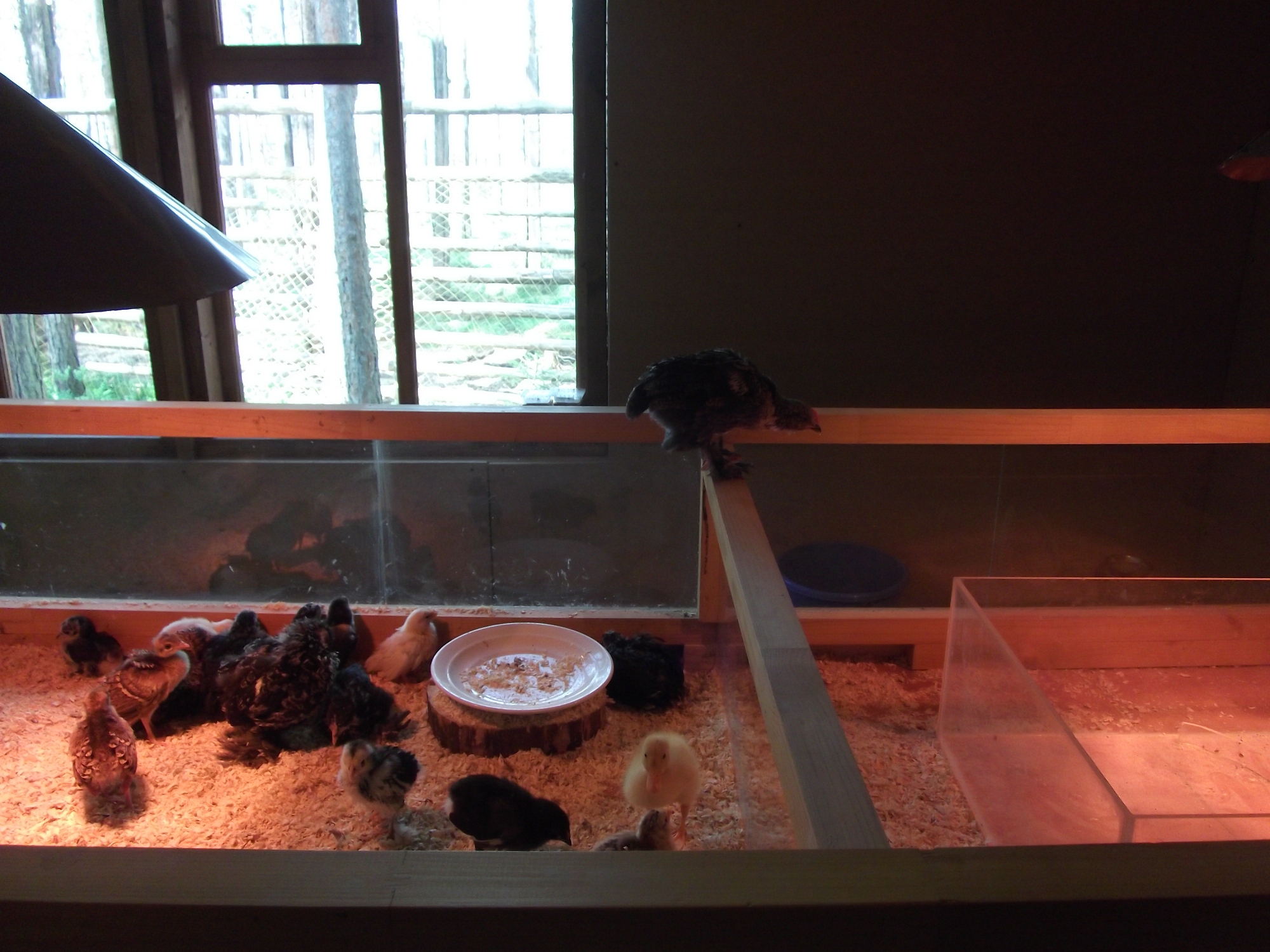

Зашли к Дедушке в дом. Красота неописуемая.... Единственный минус - большое количество народа. Но мы немного оторвались от группы и бродили одни. Внизу нас встретил Дедушка ))) Пообщавшись, ушел внутрь дома, а мы пошли в зоопарк. Всё очень чисто и аккуратно. Вызволяли дружно аиста из сетки, полюбовались на спящих "котят". Задержались в домишке с малышами. Один так и норовил удрать )))

Вернувшись, увидели, что Дедушка Мороз с Берендеем ходят на улице. Как уж тут не подхватить двух таких красавцев и не сфотографироваться )))

Наглеть не получается, таких как я много )) Правда доча наша походу пребывает в том возрасте, когда Дед Мороз для неё – это просто ряженый мужичок. Поэтому, чтобы сфоткаться с ним, мне пришлось уламывать её очень долго.

Мы не заметили, как прошел день и пришло время возвращаться в гостиницу. Рано утром Дедушка с Берендеем приглашали всех желающих присоединиться с ними, порыбачить.

Быстренько поужинав в ближайшей с гостиницей кафешкой пошли гулять по городу. Осматривать толком нечего, но всё-таки понравился собор Прокопия Праведного на набережной, "плоский" дом ))) А ещё встретили молодых художников из Питера.

Утром, проспав рыбалку, поехали снова в Резиденцию. Опять Тропа Сказок, опять игры-соревнования. Зашли на Почту к Дедушке. Сплошное волшебство... В одной из комнат стоит огромный стеллаж с множеством писем из разных уголков страны (Пензенская область тоже есть). Вы не думайте, что Дедушка не читает ваши письма! Все, все до единого письма читаются и складываются. Одна девочка в этом году попросила Дедушку найти все её письма, которые она ему присылала. А это 14 штук! И он нашел! Я лично их видела - лежат, аккуратно перевязанные ленточкой.

Можно посидеть в кресле и ,написав на готов бланке письмо, тут же отправить его в специальный ящик. Стоит это 50 рублей. По приезду домой, недели через 2, в ящике лежал ответ - "приезжай в гости, очень жду. Дед Мороз"

Дальше мы двинулись на поляну, где из пойманной рыбы нам готовили уху. Пока всё варилось, мы решили зайти в рядом стоящую Кузницу. Ребята молодцы, показали как работают и даже дали потрогать )) Тем временем уха была готова. Народу было много, но хватило всем ))

Погода была прекрасная, мы отдохнули и медленно пошли к Терему… И тут я увидела ,что на крыльце Дедушка стоит ОДИН. Вот оно счастье ! Я сунула мужу фотик и ринулась к Деду. Если честно, муж мне потом сказал ,что устал стоять и ждать ,когда я наболтаюсь ))) А я загадывала желания ))) Ради этого момента мне не жаль было тысячи километров – я попала в Сказку и исполнила свою мечту.

Уезжали мы с легкой грустью… Впереди нас ждало ещё одно приключение, но это уже совсем другая история....

продолжение следует ....

В представлении старшего поколения, да и поколения 30-летних что такое счастливое детство? Это когда до школы тебя не грузят писанием палочек и английским, когда мультики один раз 5 минут в день и в это время дворы пустеют, когда едят на бегу хлеб с сахаром или яблочки первые кислые и носятся во дворах огромными компаниями, когда стационарный телефон то не у всех, а видик за гранью фантастики. Но, надо признать, это время ушло. Интересно, какое детство сейчас может называться счастливым?

Хочу разузнать родословную своей семьи по линии отца и родословную мужа по линии отца. Интересует - возможно ли это сделать самой или только обратившись к помощи специалистов за деньги? Может у кого-то есть опыт в этом деле?

История такая: на одной из встреч наших с мужем пап (они дружат) выяснилось, что мужнин дедушка и моя бабушка из одного маленького села. И даже учились в одной школе. И более того, у моей прапрабабушки была девичья фамилия такая же, как и у мужниного дедушки и у меня с мужем сейчас. Т.е. с вероятностью 99% я и мой муж родственники (седьмая вода на киселе), но все же. Возможно ли это узнать бесплатно, допустят ли меня к архивам ? И если допустят, то сколько мне придется в них копаться?

Хочу спросить мнение тех, кто может быть сталкивался с такой же проблемой. Моему мальчику 2,5 года. С 7 месяцев у него держится температура от 37 до 37,7 примерно. С тех пор как выявили ее прошли много врачей, и сдали много анализов даже у гематолога были в онкологии, все тьфу тьфу, только токсоплазмоз выявили, пролечили его, у нас выражаясь языком врачей антитела остались. Больше ничего не нашли. Наблюдались также у иммунолога, пропили кип, т к сын достаточно часто болеет. Два месяца назад пошли в сад, сейчас неделю ходим, две, а то и три дома. Вот сейчас вроде здоров, только горло красноватое, а температура подскакивает до 38. Не знаю что делать, педиатры некоторые говорят само пройдет, по поводу субфебрильной, а я уже не знаю к какому умному человеку сходить чтобы посоветоваться как еще обследовать ребенка...

Прочла комментарии в соседней теме и охренела, мягко говоря.

У нас учительница раз пожаловалась папе на поведение сына. Он ей ответил: "Что же ты за учительница, если не можешь справится с 7 летним ребенком?"

Учитель хочет чтобы уважали, а уважение нужно еще и заслужить.

Та система, что воспитала меня, учила, что профессия УЧИТЕЛЬ уважаема по умолчанию. Вне зависимости от степени квалификации учителя. Есть понятие дисциплины, норм поведения в школе, классе. Сейчас в школе на переменах дети ругаются матом и дерутся, а учителя даже уже и не пытаются взывать к родителям - обольют дерьмом всё равно.

Дети - не дураки. И с годами они самостоятельно сделают выводы и решат, кто из учителей достоин уважения, а кого через пару лет и не вспомнить как звали. Но, переступая порог класса, ребёнок должен знать и подчинятся правилам урока. А этому должны учить и родители и учителя. Педагог начинает, родители продолжают, и далее по очереди. А "умные" отцы проявляют свою крутость, принижая учителя, но не принимая эстафету.

Кого мы воспитываем? А главное - зачем?